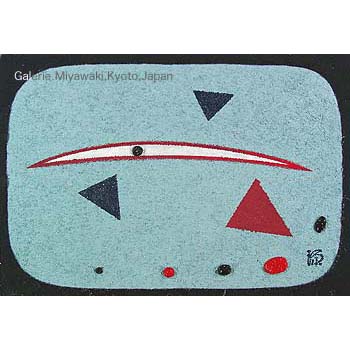

M 先生の絵は一般に、超現実的であるとか土俗的手であるとかいわれていますが、もう一つ、第二次大戦中描かれた、仏画をモティーフに

した絵画や、現在の曼陀羅を想起させるような画風をみますと、何か深い宗教への関わりがあるように思うのですが・・・・・。今日はその辺の、先生の絵画と

宗教性について伺いたいと思います。

先生は前に六歳頃大病をされた後、急に「デケメン」とかいう呪文のような言葉を呪え出し、周囲の人を驚かせたというようなことをおっしゃって

おられましたが、もともと先生には小さい頃からそうした宗教への志向があったんでしょうね。

小牧源太郎 そうでしょうね。私はその頃、「デケメン」の意味を理解していた訳じゃなく、何か精神を安定させるための

呪文というか、今言えば「絶対」ではないかと考えてるんでが、南無阿弥陀仏とかアーメンにあたる・・・・・今から考えれば、私はここに私という人間の

宗教的資質が既に見える。ともかく当時は真剣だったんですよ、強迫観念みたいに、デケメンを繰り返し、精神を集中させて呪えていた。子供の頃既に、

私の無意識の中に、絶対的なものに対する狂信的な憧れというか、ともかくそれを呪えてないと不安でならなかった・・・・・。

M そういう先生の志向性が絵の中でどういう風に展開していったんでしょうか。具体的に宗教的モティーフがでてくるのは、

第二次大戦中ですね。

小牧源太郎 ええ、昭和16年から21年頃迄、仏画的な絵を描いてかいました。

M 戦中は軍の統制が厳しく、西欧的な絵が描けなかったので、仏画の様式をかりてシュールな世界を描かれたとか・・・・・。

小牧源太郎 そうです、それが仏画を描くきっかけとなった訳です。当時欧米の文化はいけなかったけれど、逆に日本の

文化の研究に対しては非常に優遇されたというかち、かえってそういう勉強はしやすかった。京都・奈良はそういう意味で重宝な訳で、ところが

古美術に対して私は比較的教養がなかった。仏教についてはりくつの方面は多少知っていたが・・・・・戦争という客観的な条件で、勉強しやすい

状態にあって、学者や郷土史家などの講演会があったりしてね・・・・・。そういうものを勉強していると、私は画家であるから、自然それが絵にでる。

戦中、軍の弾圧があったからといって、それをよけるためにけるたよ何も仏画を描かなければいかんという理由はなかったはずだが、私の場合

そうなったのは、古美術の勉強を集中的にやっていくうちに、自らそちらに傾いていったんでしょう。ところが私は礼拝の対象としてそういうものを

描こうとしたのじゃなしに仏画的な内容だけれども、もとからもっているシュールとミックスしたものですね、真正面から仏教美術を描こうと

したんじゃないんです。かといって、極端に仏画を変えてしまったんでは具合が悪いから一応その様式をふまえつつある面で仏教の儀軌は無視してる。

M 例えば、この「仏足跡」の場合、この卍は正しい卍ではないんですね。中にはナチスのハーケンクロイツなんかが出てきますが・・・・・

一見、仏教の仏足跡にみえながら、専門家がよくみればけしからんということにもなりかねない。

小牧源太郎 一応参考にはしているが、私自身最初から儀軌にそわなきゃいかんと思って描いていないんだから。

M この場合先生流の仏足跡はどう変容されているんですか。

小牧源太郎 普通なら、仏像や仏足跡など写実的に描くか、あるいは日本画家のように図像的・図鑑的に描くか、

いずれかじゃないですか。僕の場合、ちょっとちがっていて拓本的に描いている。又この傘が、本当は上になきゃいかんのですが、さかさまになっている。

仏さんが雨に濡れないようにという意味でしょう。でも私は、そういう意味の傘の機能を全く無視して逆に描いた。これじゃ雨が降れば仏さんが

濡れちゃいますわね。礼拝の対象なら、こういうことはしちゃならん訳です。しかし私は、仏足跡と傘というこの組み合わせが面白いと思った。

そして、傘の機能を全く無視し、形態の面白さを描きながら、傘と仏さんの足跡、上方と下方の関係を非合理に配置したんです。

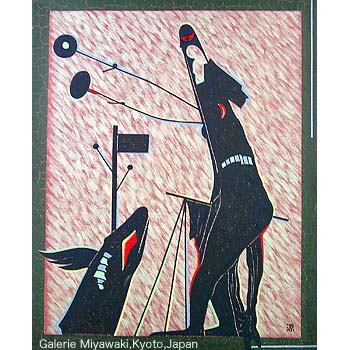

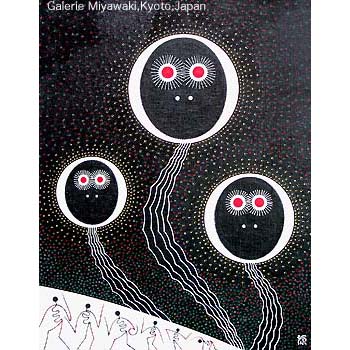

M 戦後、先生は「伽楼羅炎」(10Fと15F)を発表されましたね。

小牧源太郎 1946年9月頃から、少し民族学的な(と私が言っている)、あるいは、私の本当の意味での宗教的な絵を

描き出したんです。1947年のこの二点は、その転機となった絵です。

M 伽楼羅炎とは一体何ですか。

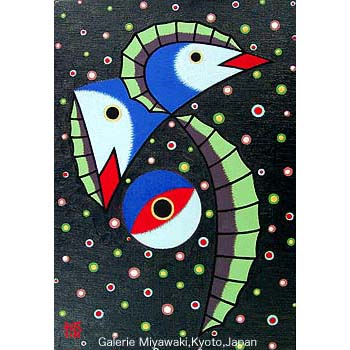

小牧源太郎 不動さんの光背に火炎があるでしょ、その中心に鳥の顔、目とクチバシが描かれている、或いは彫られている

のがある。その目玉が核になっているのを伽楼羅炎といっているのですよ。カルラというのはインド神話に出てくる霊鳥です。

M これは造形的にも非常に面白い絵ですが、これを描こうと思われたのは?

小牧源太郎 やはり造形的なところからですね。この絵から私の民族学的時代がはじまるんですが、不動さんを描いたというのは、

やはり戦中やってきた仕事のつづきというか、それが土台になっているんです。又これを機会にして、私の宗教に対する考え方、アプローチの仕方が

変わったんです。つまり、(仏教ではなく)民俗信仰、土俗信仰そういうものをテーマにするようになった。いわば、もっとも私らしいのがこの時に

出たといってもいいんじゃないかな。

M どうして、民間信仰、土俗信仰に興味をもたれたのですか。

小牧源太郎 仏教とかキリスト教とかいわゆる高度な宗教には形而上学的な内容はあります。しかし私は淫祀邪教といわれる

民間宗教、これを私は劣勢宗教と言っているんですが、そういう下等な宗教の方に、生な、いきいきとした生命力、人間の願望が横たわっていると

思うんです。そっちの方が人間の欲望・本能と直結したものがありますよね。

M 今はやりの新興宗教なども、いわゆる民間宗教・劣勢宗教ですね。

小牧源太郎 そうです。そういうものに伝統的な淫祀宗教があるし、例えば、稲荷さんとか、おしら神、道祖神、

坊さんかんざし、これは宗教ではないけど、おヒナさんもそうですね。これらは民俗学的なものでもある訳です。(世界メシア教=観音教も

そういう意味でテーマにして描いている。「ハヂチ・プリシャムリ」がそうです。

M その中の面白いものについてちょっと話して下さい。

小牧源太郎 例えば、オシラ神さまについて・・・・・

これは東北地方にある信仰で、カイコの神様なんですね。カイコの繁殖を願ってまつられたんですが、カイコは白いからオシラというんです。

桑の木で簡単に人形をつくり布をきせる、とても素朴なものなんですが、祭りの時巫女が両手にその人形を持ち呪文を呪える、これに節がついていて

内容がとても面白い物語になっているんです。百姓が飼っている馬とその娘が恋をする、それで親父さんが怒って馬の首を切ってしまうんです。

すると馬と娘が一緒になって天にのぼっていった、という話です。これは一種の近親相姦で、ちょっと言葉がきついけれど、父親が馬に対して

激しい嫉妬をおこした。つまり父親と娘と馬の三角関係で、近親相姦的ということができる。男性に巨母空想があるように、女性には巨根空想と

いうものがある、そして馬は実際に巨根なんです。それと、戦前でた民俗学事典をみると、この物語はシベリアあたりから来たのかも知れないと

記されている。どうも内容をみると日本に自然に出来たような感じがしない。

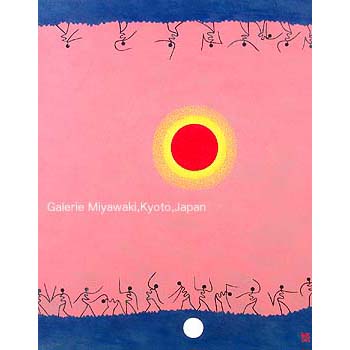

M 道祖神については・・・・・。

小牧源太郎 これは普通、ちまた(四辻の道)の神、道標ですが、も一つ男性器の象徴として作られている場合が非常に多い。

昔は花柳界などの神棚にもまつられていたんですが、明治になって大政官布告なんかが出て、つまりこういうものをまつったりしてはならんという・・・・・

それでそうい習慣がだんだん消えていったんです、今でも古道具屋に時々でてるし、私も持ってます。四国の高知で買ったんですが。

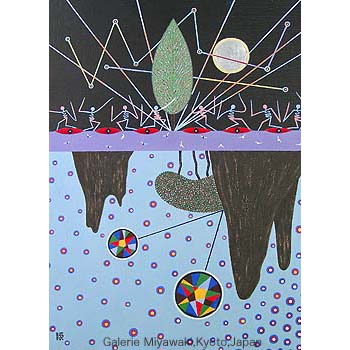

M 例えばこの「道祖神」は背後に放射線のようなものが出ていて、土俗的というより、何かSF的・宇宙的な感じがしますね。

小牧源太郎 発想のもとはそういうところにあっても描かれたものは全く別のものになっている。相当距離が

できてしまうんですね。私の私情は合理的絵画に反対する立場にあって、この場合も、民間、土俗、習慣、宗教に対して、私は精神分析学的な

解釈をしており、精神分析的非合理性を貫いている訳です。

M 太古の人達は、生な願望・欲望を大らかに発散し表出してきましたが、現代人はそういうものをなかなかストレートに出せない

状況にある。そういう抑圧された願望がずっと潜行しつづけと最後には、願望・欲望すら自覚しなくなってくるんじゃないか。そこで現代人には、

潜在下の意識を呼び覚まし、発見する為に、精神分析的切り込み方が必要なのではないか。

小牧源太郎 精神分析がいかに役立つかというと、例えば、石(セキ)神(石崇拝、後にその形状が男女の生殖器に

似ているところから性神となったもの)、これが咳(セキ)の神さんになったりして、同じ発音のものが転化している。こういうのは民間信仰の

随所にある。「菊一稲荷大明神」というのは、大明神は一番よくきくという意味だと絵私は解釈している。これを昔、ある講演会で言ったんだけれど、

あとで、それはコジツケだとかいう人があったが、しかしこれが人間の機能の本当のところなんですね。こういうところは精神分析をやっていると

気がつく。普通は見過ごしてしまうような何でもないところに大きな意味と発見があるもんです。例えば、弓削道鏡は巨大なペニスの持主だった

という伝説がある。これは、どうしてこうなったかわかりますか?

M ・・・・・・・

小牧源太郎 道鏡は孝謙天皇の相手だった。女帝というのはち僕のいう巨母なんです。その巨母の相手になるからには

普通の逸物では駄目なんで、つまり巨父(巨根)としてのそれが考えられたんです。こういう図式から道鏡の伝説がでてきたんじゃないかと僕は考える。

私がなぜこういうところに興味をもったかというと、私は、人間の形而下的実体の方に関心があるんです。宗教を形而上的側面と形而下的側面にわけて

みると、民間信仰は後者の方に非常に強く結びついている。人間はこうあるべきだというより、事実、こうある人間、実際の人間の姿ですね、そういう

ものがヒシめいている土俗的なものを描きたいんですね。

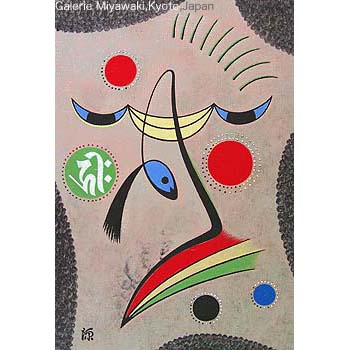

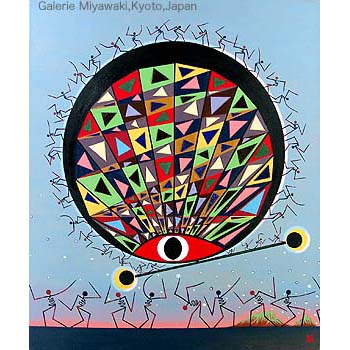

M 先生の絵画は「印相婆藪」(1965年)、「間人華鬘日輪相No2」(1969年)などにみられるように左右相称形ですが、

これは何か宗教的意味あいがあるんですか。

小牧源太郎 確かに私の絵には左右相称形なものが多い。シメントリーな構図を志向するのは、ある意味で宗教性に

通じております。というのは宗教の場合、礼拝の祭壇はシメントリーの配置がしてあるでしょう、あれは完全性の表象ですよ。

M 絶対的安定感ということですね。

小牧源太郎 そうです、左右相称である場合、動かしようがないんです。礼拝の対象は不安定であってはならないから・・・・・

それと、私自身が完全性を求める傾向、絶対への志向性、潔癖性があるんです。偏執狂的ともいえる・・・・・。つまり私の絵画に宗教性を感じるというのは、

そういう私の完全性への性向、資質からでているのじゃないかな?

M 最近の作品では平面性・左右相称性追求から、曼陀羅にみる図式的効果を狙ったものが多いようですが、現在先生の世界観・宇宙観も

やはり曼陀羅、つまり密教の影響がありますか。

小牧源太郎 それは確かにあります。しかし、密教を信奉している訳じゃないですよ。

M 第一回の対談に、古代印度の「金胎」という観念にとても興味をもたれたとか・・・・・つまり、黄金の胎児という、この巨大な

エネルギーから万物が派生しているちう発想、そういう考え方は西洋の合理精神が裏付ける宇宙観からは絶対出てこないですね。

小牧源太郎 日本の弘仁・貞観時代の仏教彫刻は幽晦な晦渋性、神秘性、厳粛性がありますが、これはいわゆる当時の

日本密教そのものの特性で、私はこういうものに大変魅かれるんですね。ところで、ちょっと余談になりますがヘーゲルは自分の哲学を分類して、

下等なものから上等なものへ移行する段階で最終的に精神哲学に入り、これを三つに分けているんです。これを下から、主観的精神、客観的精神、

絶対的精神とし、この絶対的精神を更に三つに分類して、下から、芸術、宗教、哲学としている。ここで問題になるのは、この絶対的精神で、

美術芸術は直感的なもの、宗教は感情表象的、哲学は概念論的である。ヘーゲルによれば、絶対理念が下等なものから弁証法的に発展して

絶対的理念に到達し、それで一切のものを説明している。宗教は神を偶像化するなどして、概念を表象化し、芸術は、更にそれを具象化する。

つまり完全な純粋理念ではないわけです。人類が完全に純粋化されれば、観念そのもので充分な訳で、絵画も宗教もいらなくなる。形があり色彩が

あるというのではまだまだこの絵画世界は下の方なんですよ。

その3おわり

ページ内ジャンプ ページ冒頭 画歴

1.「デケメンと胎内空想」 2.「シルエットについて」

3.「宗教について」冒頭