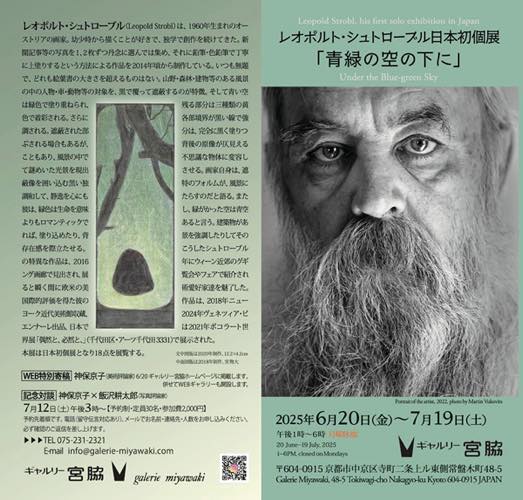

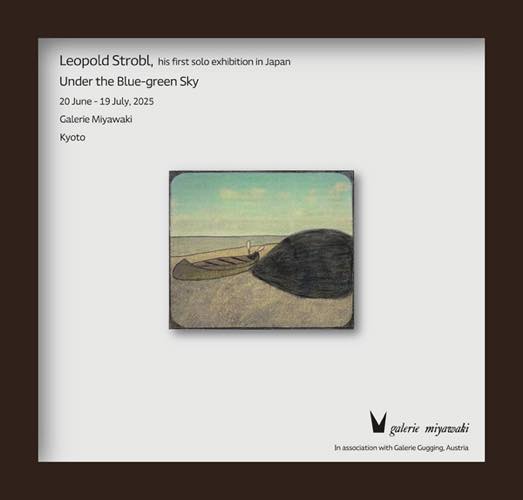

レオポルト・シュトローブル Leopold Strobl

「青緑の空の下に」レオポルト・シュトローブル日本初個展 at ギャルリー宮脇 in 京都2025年6月20日〜7月19日 1PM〜6PM 月曜休

7月12日(土)午後3時〜 神保京子 × 飯沢耕太郎 対談あり(詳細はページ下部)

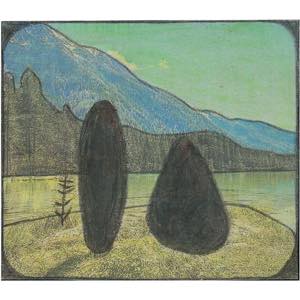

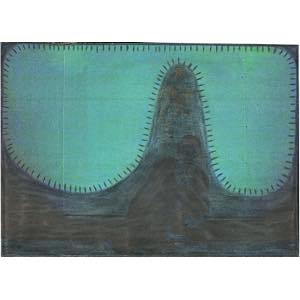

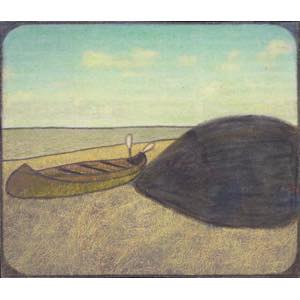

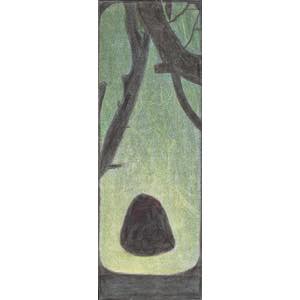

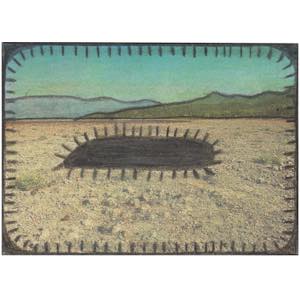

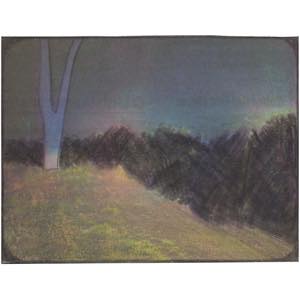

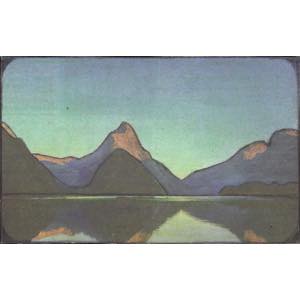

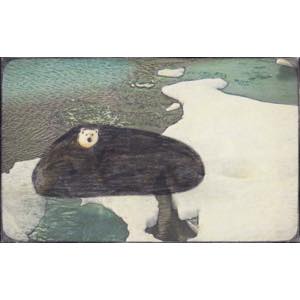

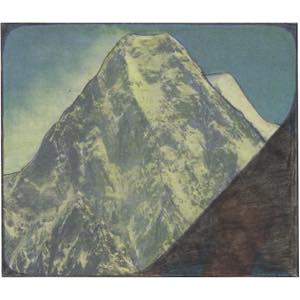

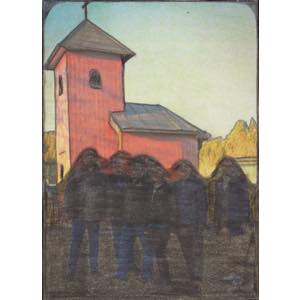

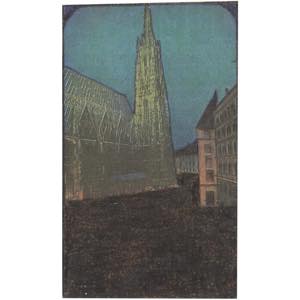

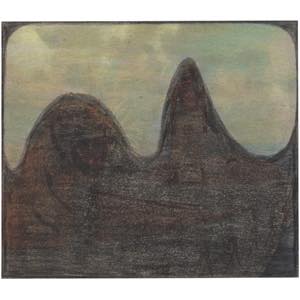

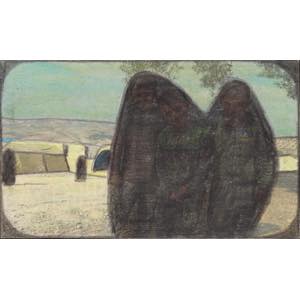

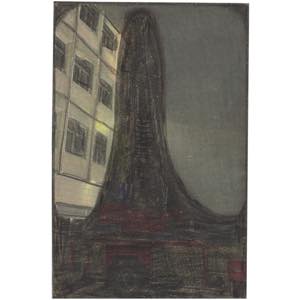

レオポルト・シュトローブル(Leopold Strobl 1960〜)はオーストリアの美術家。新聞の小さな写真を丹念に選び集め、丁寧に鉛筆・色鉛筆で上塗りをして、

自分だけの理想の世界を創り出す。山野・森林・建物等のある風景の中の人物・乗物・動物等の対象が黒で遮蔽されるのが特徴。そして青い空には緑色が

塗り重ねられ、残る部分は三種類の黄色で着彩される。さらに各部境界が黒い線で強調される。遮蔽された部分は背後の原像が仄見えることもあり、

写真に写された現実を謎めいた光景に変容させる。こうした作品は2016年にウィーンで初めて紹介されると瞬く間に欧米の美術愛好家達を

魅了し、ニューヨーク近代美術館収蔵、ヴェネツィア・ビエンナーレ出品など高く評価されている。日本初個展で18点を展示する。

7月12日(土)午後3時〜 神保京子 × 飯沢耕太郎

写真との関わりにおいても興味深いレオポルト・シュトローブルの創造について、とくに写真に精通する二人の評論家が日本で初めて語る公開対談。

写真、絵画、まなざし、存在と虚空、シュルレアリスム・・・等々を引きながらスライドも用いてシュトローブル作品の本格的な紹介を行う。

要予約【定員30名先着順・参加費2,000円】(学生1,000円)

ギャルリー宮脇まで氏名・連絡先・参加人数をお知らせください。必ず確認の返信を差し上げます。

→ → → Tel 075-231-2321(留守電対応あり) E-mail info(a)galerie-miyawaki.com

★ WEB特別寄稿 by 神保京子

そしてすべて、うまくいく

その絵をみた瞬間、胸をつかまれるような寂寥感が、ひたひたと押し寄せてきた。未知の風景のなかに立ち昇ってくるのは、黒く得体の知れない謎の形態。その輪郭線は、不安を描いたムンクの絵画を想起させた。それはしばしばうねるようなラインで縁取られ、物体の背後には時に重々しい影が付随する。吸血鬼と化した赤髪の女性は、その恋人とアメーバのように一体化してゆき、背後にある山のような陰翳が彼らを包み込む。彼の画風には、北欧の冷たい空気の中に溶け込んでゆくような、曖昧で抽象性を帯びた輪郭線が存在していた。そのような画家の象徴的イマージュが、瞬間、脳裏をかすめたのだ。もしくはシュトローブルの作品に漂う一種の疎外感のような印象は、今まで見た如何なる絵画とも異なる不可思議さから発せられていたのかもしれない。あるいはそれは、薄く仄見える写真という素材の中に黒い抽象絵画を嵌め込んだ、コラージュ作品のようにも思われた。

シュトローブルの作品に様々なかたちで登場する黒い翳は、強烈な視覚的吸引力で画面を支配する。それはそこに実在する物体なのか、虚空に穿たれた闇なのか。付与なのか、虚無なのか ── 。やがて徐々に眼が慣らされ、注意深く眺めるにつれ、それら黒い塊は、その下にある画像を覆い隠すために存在している面であることに気づかされてゆく。

シュトローブルの作品に、人物は登場しない。かつて新聞や雑誌の中で呈示されていた人間たちは、漁師網のような暗幕状の色面で、石化した岩のように絡め囚われている。そして人間を含む様々な夾雑物が、黒で消し去られてゆく。その痕跡である不可思議な翳は、何か意味ありげなものとして見えてくる。例外的に、黒い皮膜から顔を覗かせることが許されるのは動物たち。けれども風景の中のある部分を掻き消そうとすることで、そこにかつてあった何ものかの存在感はかえって増幅されてゆく。メディアの中に晒されていた、固有名詞を内包するある実在から、匿名的な抽象性を孕む黒い物体への変容。隠蔽されることで、不穏な空気を纏う見えない闇への想像力はむしろ掻き立てられてゆく。

制作は3つのプロセスから成るという。まず作家にとっての「不要物」を黒の鉛筆で塗りつぶす。そして空や背景の色をグリーンやイエローで加色する。最後に、風景を担う山々の稜線や建造物等の輪郭を線で縁取ってゆく。空の色を明るい緑で変容させるのは、青より青緑色の方がロマンティックに感じられるからだ。それはかつて両親が所有する葡萄畑で働いた頃に見た色の記憶に繋がっている。緑は彼にとって、最も居心地がよいと感じられる色彩である。夜になると、お気に入りのライトグリーンの色鉛筆を枕の下に忍ばせることがある。それは画家にとって、何か神聖な行為なのだ。

ルネサンスの時代の空気遠近法では、遠方に広がる風景に対して青みがかった乳白色の皮膜が掛けられたように描かれ、近景では緑色をしていた山々や樹木も、幻想的な青の風景として画面に登場する。それはあたかも幻視された空想上の世界のような様相を呈している。しかし実際、風景は遠ざかるにつれ、光の屈折率によって、空の色彩と同じく緑から青に変貌してゆくのだ。それは西洋絵画の黄金期に描出されたリアリズムの体現であった一方、大気の色を青から緑に変容させようとするシュトローブルの営為は、懐かしく慣れ親しんだ世界に守られた、夢の世界への接近に繋がるものに相違なかった。

シュトローブルの黒い塊の背後には、何かが隠蔽されている。そこに目を凝らし、何某かの存在に気付くとき── 鑑賞者は、潜像が現出するペンティメントの証言者のように、戦慄し、また得心するだろう。西洋絵画の古典、特に北方ルネサンス期の絵画では油彩が主流となった。油絵は旧来のフレスコやテンペラ画と異なり一種の透明感を湛えている。ペンティメントは、描かれた油絵の層の上に別の像が重ねて描かれる時、存在しながらも秘匿されている下の層の図像がふとした時に透かし見えるように姿を現す現象である。零から画面を誕生させる絵とは一線を画す画家の手法は、しかしこの一種魔術的な絵画現象を連想することによって、西洋美術史の黄金時代を想起させもしたのだった。

画家が手にするのは絵筆ではなく色鉛筆。そしてあの黒い翳は、時に鉛筆によって塗り込められる。鉛筆による塗りつぶしは、さらに銀塩写真による印画紙上のイマージュに連鎖する。鉛筆の原料である炭素質の黒鉛 は、塗り広げられることによって支持体の表面から銀色の光沢を発するのだ。その様相には、印画紙にプリントされた写真の像の上に時折浮かび上がるシルバーの反射を想起させるものがある。写真術による錬金術に似た性質もまた、潜像が顕在化するプロセスに纏わる魔的力に満ちていた。絵具や感光材、さらに鉛筆によって生み出される色彩の層。そこには確かに、過去の時間と記憶の堆積がある。

作家にとって絵画とは、宗教的な特性をもつものであるという。彼は何かを隠匿することで一枚の絵を生み出してゆく。世界にはびこる様々な夾雑物。消し去ろうとしても容易には消滅させることのできない悩ましい汚染物。それらは容易に自然環境を破壊し、生活の細部にまで侵食し、我々の生活を脅かしてゆく。日常風景の何気ない景色の中でさえフレームを与えてしまえば、意識の中で消去してしまいたい要素は其処ここに存在しているのだ。

「描いている時、私は神のすぐそばにいる」と彼は語る。最後の審判で原罪を裁かれた人間たちは姿を消し、ノアの方舟で救出された動物たちの片鱗は残される。絵画は愛のようなものだと語る作家にとって、それは祈りにも似た行為なのかもしれない。であるなら、シュトローブルがかたちづくる絵画は不安を宿す謎の対象ではなく、人類に向けられた希望なのだ。

画家は絵画を通じて世界を、自らにとって居心地の良いものに変えてゆく。そしてすべてがうまくゆくように。

神保京子(じんぼ・きょうこ)

美術評論家。東京都写真美術館学芸員として勤務した後、東京都現代美術館を経て、2011年より東京都庭園美術館学芸員。1999年にはロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート美術館に滞在し、19世紀の写真家、ジュリア・マーガレット・キャメロンの調査を行う。主に写真やシュルレアリスムをテーマに展覧会を企画。美術館で手掛けた展覧会には、「川田喜久治 世界劇場」「シュルレアリスムと写真 痙攣する美」「岡上淑子 フォトコラージュ 沈黙の奇蹟」「奇想のモード 装うことへの狂気、またはシュルレアリスム」等がある。ギャルリー宮脇でのゲストキュレーション企画に「甲斐扶佐義写真展 刹那拾遺──日々のあわいに」(特集パンフレット『螺旋階段』第114号に寄稿)。またギャルリー宮脇の企画展に際して一連のWEB寄稿を執筆している。→ ① <生 >のままの瞳──谷本光隆とコラージュブック、② 西村一成──獰猛な野生と繊細なエロスの共存、③ 齋藤修──無限遠の彼方より、④ 齊藤彩──増殖し続ける曲線とドット、⑤ 宮川隆──呼び続ける魂

web gallery レオポルト・シュトローブル日本初個展「青緑の空の下に」で発表の全18点を掲載。画像をクリックすると別画面に拡大画像が表示されます。 Leopold Stroblレオポルト・シュトローブル