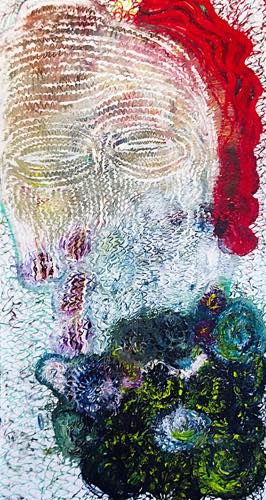

震えるような繊細さと衝動に駆られたような大胆なタッチが共存する作品は、

言葉が生まれる以前の始原的なイメージを映し出す。

そのあまりにも本能的な創造性によって、

そこには野生の「絵画」が生々しく立ち上がっている。

・

齊藤彩直近活動のお知らせ

★

大阪府事業・Art to Live 展覧会

「Exploring III - かかわりから生まれる芸術のかけら」

会期・2026年1月15日〜25日 10:00-19:00(初日13- 最終日-17)

会場・Osaka Metro 本町ビル1F(地下鉄本町駅直結)

ウェブサイト・https://art-to-live.net/programs/exploring-3/

齊藤彩の絵が画廊を抜け出して京都の街に出現するめぐりめぐる絵画プロジェクト

齊藤彩のめぐりめぐる絵画 at

本と野菜 OyOy

京都市中京区場之町58(TEL075-744-1727)

OyOy 新風館1F

NEW 2026.1.14に展示替えしました。

展示期間・春まで 午前11時〜午後7時(金土日20時)(火休)

オーガニック野菜カフェとセレクト書店がコラボしたユニークなお店。おすすめの「OyOy季節の野菜プレート」、

オリジナルのデザート、こだわりのドリンクをご提供し、お野菜や調味料を販売しています。

6点展示。

「OyOy」はギャラリーではありません。店内の作品をご覧になる場合はお店をご利用ください。

齊藤彩のめぐりめぐる絵画 at

一保堂茶舗

京都市中京区寺町通二条上ル常盤木町52(TEL075-211-4018)

一保堂茶舗 ギャルリー宮脇の道を挟んで南隣り

展示期間・展示中 但し一般非公開 午前10時〜午後5時(休→第2水曜)

江戸時代からの歴史を紡ぐ老舗茶舗の風格高い本店。

1F売場と喫茶はいつも世界中の人で賑わっています。2Fの教室に1点展示しています。

一保堂本店2Fは一般には公開されていません。画廊インスタグラムをご覧ください。

齊藤彩のめぐりめぐる絵画 at

charcuterie LINDENBAUM

京都市左京区岡崎徳成町18-6(TEL075-204-2880)

リンデンバーム岡崎細見美術館西数軒並び

展示期間・終了 午前11時〜午後7時(火・水休)

ソーセージ、ハム、パテ、テリーヌ等の食肉加工品専門店。ヨーロッパで働き学んだ店主が伝統的製法や新しい

科学的手法も活用し、地元京都の食文化を採り入れた商品づくりに取り組む。レジ後ろに1点展示。

「リンデンバーム」はギャラリーではありません。店内の作品をご覧になる場合はお店をご利用ください。

齊藤彩のめぐりめぐる絵画 at

パンと喫茶 Do.

京都市左京区北白川東久保田町10-1 1F(TEL075-746-2301)

パンと喫茶 Do. 銀閣寺道北へスグ白川通東側

展示期間・終了 午前8時〜午後4時(月休)

趣ある喫茶空間に齊藤彩の迫力ある秀作4点が展示されています。

齊藤彩の絵のある場所でおいしい時間を過ごしてください。

「do.」はギャラリーではありません。店内の作品をご覧になる場合はお店をご利用ください。

齊藤彩のめぐりめぐる絵画 at

baton kyoto

京都市中京区夷川通麩屋町西入木屋町488-1 3階(TEL075-253-6689)

baton kyoto ギャルリー宮脇の向かい寺町夷川を西へ、1Fが八百屋さん

展示期間・終了 午前10時〜午後8時(日祝19時)(休→月 第1,3火 第2,4木)

自分へのご褒美にちょっと贅沢な至福の時間を叶えてあげたい、店主のそんな気持で営まれるヘアサロン。

オシャレな内装の3室にそれぞれプリミティブでエレガントな作品が展示されています。

「baton kyoto」はギャラリーではありません。店内の作品をご覧になる場合はお店をご利用ください。

齊藤彩のめぐりめぐる絵画 at

ちょっとフランス

京都市左京区北白川東久保田町10-1 1F(TEL075-741-6244)

ちょっとフランス 瓜生山芸大前

展示期間・終了 11時〜20時(水木休)

本格フレンチ惣菜を家庭で気軽に楽しむテイクアウトのお店にオシャレで愉快な秀作5点が展示されています。

「ちょっとフランス」はギャラリーではありません。店内の作品をご覧になる場合はお店をご利用ください。

第1回

「めぐりめぐる絵画-齊藤彩個展」

〈2023-24年新作より〉

会場・ギャルリー宮脇

会期・2025.4.11〜4.27 月休 13-18h

齊藤彩個展特集パンフレット『螺旋階段』第118号発行

特別寄稿

水沢勉(美術史家・美術評論家)

生まれ、死んで、生まれる

齊藤彩 繰り返される「タブラ・ラサ」

・

クリックして拡大。会期中、会場にて無料配布いたします。

公開対談 &作者懇親会

4月12日(土)午後3時半〜 <終了しました、満員御礼>

対談タイトル

< 齊藤彩 繰り返される「タブラ・ラサ」>

登壇者:水沢勉(美術史家・美術評論家・前神奈川県立近代美術館館長)

仲野泰生(京都場館長・元川崎市岡本太郎美術館学芸員)

齊藤彩という底知れぬ創作力を秘めた画家の秘密を探りたいと思います。なぜいつもあれほどに新鮮で生き生きとイメージが立ちあがってくるのでしょうか。

白紙(タブラ・ラサ)への感受性を作品のそばで確認し、その奥深さを味わいたいと思います。

作者の齊藤彩も来場し、講演会終了後はささやかな懇親の時間を設けます。

|

↓ クリックでWEBギャラリーをご覧になれます ↓

iTohen出品作品 新作展出品予定作品 旧作セレクション ↑ クリックでWEBギャラリーをご覧になれます ↑ 齊藤彩プロフィール 齊藤彩は1981年東京生まれ、横浜市在住  2003年 女子美術大学洋画専攻卒業・美術館収蔵作品賞受賞

2003年 女子美術大学洋画専攻卒業・美術館収蔵作品賞受賞2004年 第1回フォイルアワード・グランプリ GEISAI 5 奈良美智賞 2005年 第25回グラフィックアート一坪展グランプリ 齊藤彩作品集「だるまさんがころんだ」出版(リトルモア刊) 2008年 COLOR IMAGING CONTEST 勝井三雄賞 2009年 森山大道「記録」on the road collaboration with 8 creators に参加 (丸の内・エプサイトギャラリー) 2015年 ドイツ・ライプチヒ Das Japanische Haus.e.V 滞在制作と発表 横浜市民ギャラリーあざみ野で大規模個展「齊藤彩2003〜2015」 2018年 「高橋コレクション 顔と抽象」清春芸術村(山梨県北杜市)に出品 京都・ギャルリー宮脇の常設作家特集展「THE ESSENCE」に出品 2021年 齊藤彩×中屋敷智生2人展「歩く―感覚と思考の交差点」(武蔵野美術大学鷹の台キャンパス) 個展「ニケキュレーターズセレクション#5 齊藤彩展」(女子美術大学杉並キャンバスガレリアニケ) アートフェアART OSAKA 2021(会場:大阪市中央公会堂 )ギャルリー宮脇ブースに個展形式で出展 2022年 齊藤彩×中屋敷智生2人展「歩く―彷徨の記憶をはぐくむ時間」(ギャルリー宮脇) アートフェアART OSAKA 2022(会場:大阪市中央公会堂)に齊藤彩×西脇直毅2人展形式で出展 和歌山県立近代美術館コレクション展2022秋冬「特集:田中恒子コレクション」に油彩ドローイング12点展示 "京都場"で個展(ギャルリー宮脇共催企画)を開催しNHKテレビ日曜美術館アートシーンで紹介される 2024年 齊藤彩作品名付けプロジェクト展―絵を読む タイトルは必要か―(銀座・永井画廊) 世田谷区立経堂小学校5年生に授業「齊藤さんの作品に題名をつけよう!」(ゲストティーチャー・杉浦幸子) 2025年 3月個展「或る日の女」(大阪iTohen) 4月ギャルリー宮脇で新作展・第1回「めぐりめぐる絵画ー齊藤彩個展」 齊藤彩の絵が画廊を抜け出して京都の街に出現するめぐりめぐる絵画プロジェクト」実施中 12月「女子美術大学創立125周年記念展-教え育まれてきた才能たち-(明治から令和へ)」 (日本橋三越本店美術特選画廊) 2026年 Art to Live 展覧会「Exploring III - かかわりから生まれる芸術のかけら」(大阪府事業、Osaka Metro 本町ビル1F) 仲野泰生(元川崎市岡本太郎美術館学芸員・京都場館長)のテクストを読む。 Art Osaka 2021(2021年7月、大阪市中央公会堂)ギャルリー宮脇個展ブース出展への寄稿 水沢勉(美術史家・美術評論家)のテクストを読む。 齊藤彩個展(2025年4月、ギャルリー宮脇)特集パンフレット『螺旋階段』第118号特別寄稿 ★ WEB連載寄稿 by 神保京子 ④ 「女子美ガレリアニケキュレーターズセレクション#5 齊藤彩展」 に際しての書き下ろしテクスト  夥しい数の線描と得体の知れない物体の塊、色彩と色彩との

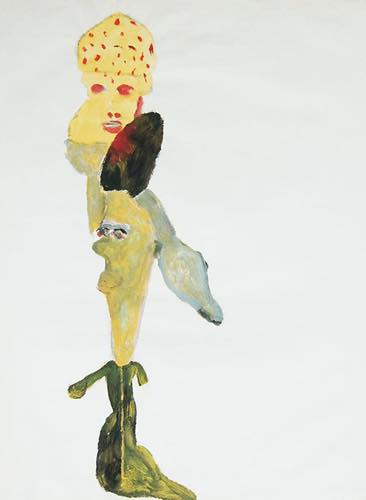

夥しい数の線描と得体の知れない物体の塊、色彩と色彩との齊藤彩の作品はあらゆる言語を拒絶する。そこには一切の「回答」がない。ただあるのは、自動発生的に現出する無数の残像である。絵画空間の手前では、底なしの無意識が、ただ放出されることを待ちわびながらひしめき合っている。  作家は、後から後から湧き出てくる無数のイマージュと戯れながら、未開の魂を掴もうとしているのだ。 作家は、後から後から湧き出てくる無数のイマージュと戯れながら、未開の魂を掴もうとしているのだ。ただひたすら描くという創造の快楽が快楽を呼び覚まし、作家の指先からは、名付けようのない未知の図像が次々と投げ出されてゆく。それは生み出されてみなければ作者自身にも預かり知れない世界なのだ。一旦身体から引き離された創造物はその瞬間から、作者にとってもまた不可思議な他者となる。そこには恣意的な意図など存在しない。なぜなら、命の誕生へと分裂を繰り返す細胞のように増殖し続ける図像発生の在りようが、極めてオートマティックな様相を呈しているからである。そして創造者は、予定されない空間に向かって、それぞれの物体や人物と初めての逢瀬を重ねるように、何かが憑依した交霊術師のように、一心不乱に「描き続ける」のである。 大型紙の上に描かれた作品には、主に油絵具やアクリル、時に鉛筆等が用いられ、質感の異なる多彩な表面をかたち造っている。  特に油絵具はその肉厚な重量感によって特有の存在感を主張し始める。絵具は塗り重ねられることによって一定の奥行きを創り出し、濃密な空間を眼前に披瀝してゆく。色彩は、混ぜられることによって透明度を失くしてゆくのとは裏腹に、鮮やかな耀きを留めている。作家のアトリエに足を踏み入れると、部屋の片隅にある机の上に置かれたパレットには、赤、白、黄色、青、黒と、原色の絵具が太い弧を描きながら絞り出されたままになっている。驚くべきことには、絵具が新たな色彩を生むのはこのパレットの上ではなく、作者の掌なのだという。パレット上に絞り出された絵具は、作者の手の上で混ぜ合わされ、直接紙面上に叩き付けられてゆく。色彩が淀みなく鮮やかな色調を保ち得るのは、こうした作者の、野生児のような営為によるものだったのだ。 特に油絵具はその肉厚な重量感によって特有の存在感を主張し始める。絵具は塗り重ねられることによって一定の奥行きを創り出し、濃密な空間を眼前に披瀝してゆく。色彩は、混ぜられることによって透明度を失くしてゆくのとは裏腹に、鮮やかな耀きを留めている。作家のアトリエに足を踏み入れると、部屋の片隅にある机の上に置かれたパレットには、赤、白、黄色、青、黒と、原色の絵具が太い弧を描きながら絞り出されたままになっている。驚くべきことには、絵具が新たな色彩を生むのはこのパレットの上ではなく、作者の掌なのだという。パレット上に絞り出された絵具は、作者の手の上で混ぜ合わされ、直接紙面上に叩き付けられてゆく。色彩が淀みなく鮮やかな色調を保ち得るのは、こうした作者の、野生児のような営為によるものだったのだ。 オフホワイトの被膜のようなクロッキー用紙の上に、大学在学中から卒業当初描かれていた油彩によるシンプルなドローイングには、どこか愛嬌のある、夢に出現しそうな奇怪なかたちをした人物(のような生命体)が登場する。これらのドローイングが必ずやシュルレアリストたちの関心を惹いたであろうことを想起させるのは、再び「優美なる死骸」の生成のように、幾人もの他者が関わることで迸発するデペイズマンの刺激的要素を、それら生命体が宿しているからだ。齊藤彩は、他者が関わることで意思なきところで召喚された偶然による誘発を、自らの内部で無意識のうちに生み出してしまうのだ。それは子供のように無邪気な、極めて純度の高い感性によって招かれる。

オフホワイトの被膜のようなクロッキー用紙の上に、大学在学中から卒業当初描かれていた油彩によるシンプルなドローイングには、どこか愛嬌のある、夢に出現しそうな奇怪なかたちをした人物(のような生命体)が登場する。これらのドローイングが必ずやシュルレアリストたちの関心を惹いたであろうことを想起させるのは、再び「優美なる死骸」の生成のように、幾人もの他者が関わることで迸発するデペイズマンの刺激的要素を、それら生命体が宿しているからだ。齊藤彩は、他者が関わることで意思なきところで召喚された偶然による誘発を、自らの内部で無意識のうちに生み出してしまうのだ。それは子供のように無邪気な、極めて純度の高い感性によって招かれる。 幼い頃から絵を描くことが大好きだった齊藤は、小学生の頃、近所にあった絵画教室へ通うようになった。そこは「太陽の画家」と呼ばれた利根山光人の子息が教える教室で、光人も時折子供たちに交じって絵を描いていたという。さらに家業を継いでいた齊藤の祖父は、風景を好んで描く日曜画家だった。楽しそうに描く祖父の傍らで、幼い日の齊藤は某かの波動を享受していただろう。

幼い頃から絵を描くことが大好きだった齊藤は、小学生の頃、近所にあった絵画教室へ通うようになった。そこは「太陽の画家」と呼ばれた利根山光人の子息が教える教室で、光人も時折子供たちに交じって絵を描いていたという。さらに家業を継いでいた齊藤の祖父は、風景を好んで描く日曜画家だった。楽しそうに描く祖父の傍らで、幼い日の齊藤は某かの波動を享受していただろう。止めどなく溢れ出るイマージュの洪水をひたすら描き留める齊藤の絵画には、どこかアール・ブリュットの表現者たちに通ずる野性味と素朴さが感じられる。しかし通例の解釈に従えば、それはアール・ブリュットの類いではないだろう。齊藤彩は女子美術大学で学び、美術史や絵画の基礎を身に着けた、いわば「教育を受けた」アーティストである。一方往々にして知識や技術を得た表現者たちは、そのことによって童心を失い、無意識下における想像力の発露が徐々に阻害されてゆく──というディレンマに突き当たることになる。  しかして彼女の瞠目すべき個性とは、子供のようなあどけなさを湛えながらも、人物の表情、そして一連のドローイングや絵画作品の内に垣間見られる洗練さやセンスといった、一見対極にあるもの同士の奇蹟的な共存の内にある。 しかして彼女の瞠目すべき個性とは、子供のようなあどけなさを湛えながらも、人物の表情、そして一連のドローイングや絵画作品の内に垣間見られる洗練さやセンスといった、一見対極にあるもの同士の奇蹟的な共存の内にある。展覧会場を飾る、この充満する絵画空間は、作家が内に秘めるエネルギーのたゆまぬ持続によってもたらされる。アーティストであると同時に勤め人である齊藤彩は、日々の実務の傍らで、絵画と向き合う時を持つ。「1日中話さないことより絵を描かないことの方がつらい」と語る彼女にとって、「描く」という行為はもはや呼吸することと同義である。齊藤彩の生み出す視覚世界は、日常生活の中で鈍化してしまった私たちの感覚や意識を「< 神保京子(じんぼ・きょうこ) 美術評論家。東京都写真美術館学芸員として勤務した後、東京都現代美術館を経て、2011年より東京都庭園美術館学芸員。1999年にはロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート美術館に滞在し、19世紀の写真家、ジュリア・マーガレット・キャメロンの調査を行う。主に写真やシュルレアリスムをテーマに展覧会を企画。美術館で手掛けた展覧会には、「川田喜久治 世界劇場」「シュルレアリスムと写真 痙攣する美」「岡上淑子 フォトコラージュ 沈黙の奇蹟」「奇想のモード 装うことへの狂気、またはシュルレアリスム」等がある。ギャルリー宮脇でのゲストキュレーション企画に「甲斐扶佐義写真展 刹那拾遺──日々のあわいに」(特集パンフレット『螺旋階段』第114号に寄稿)。またギャルリー宮脇の企画展に際して一連のWEB寄稿を執筆している。→ ① < 仲野泰生(元川崎市岡本太郎美術館学芸員・京都場館長)のテクストを読む。 Art Osaka 2021(2021年7月、大阪市中央公会堂)ギャルリー宮脇個展ブース出展への寄稿 |