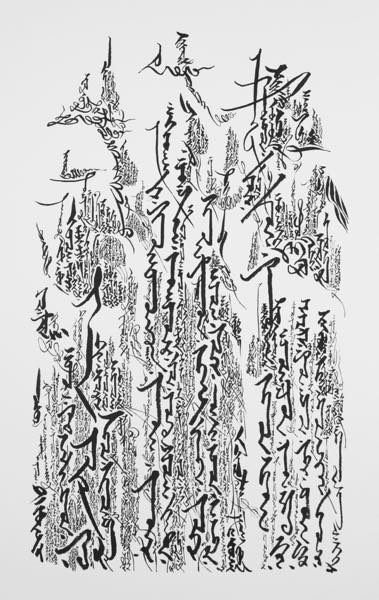

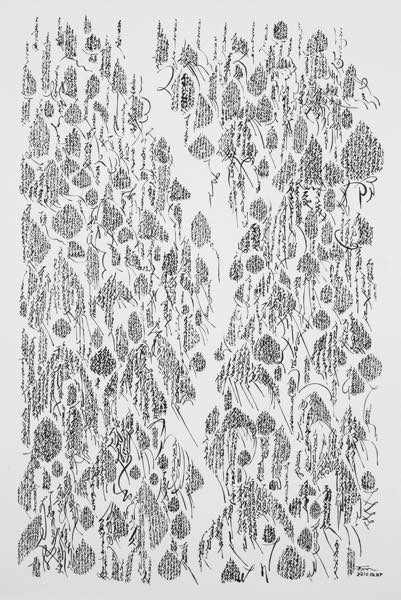

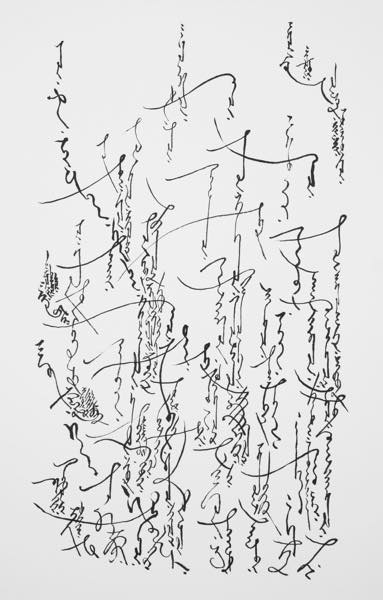

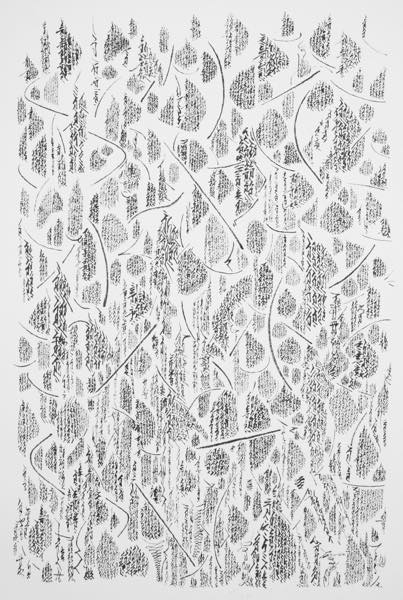

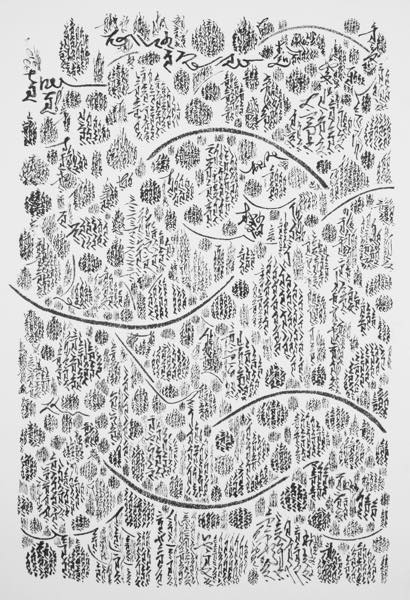

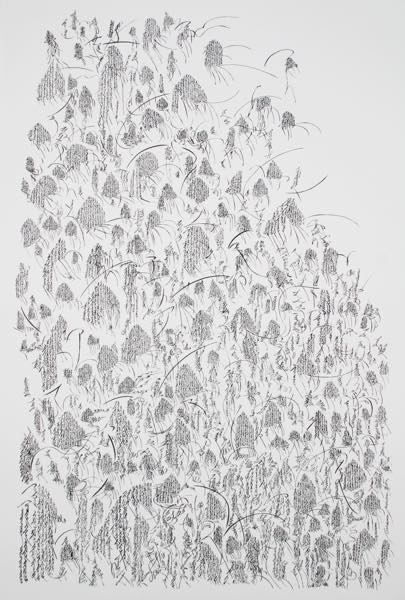

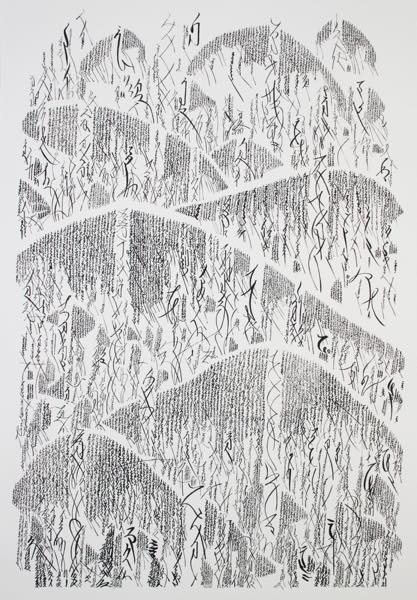

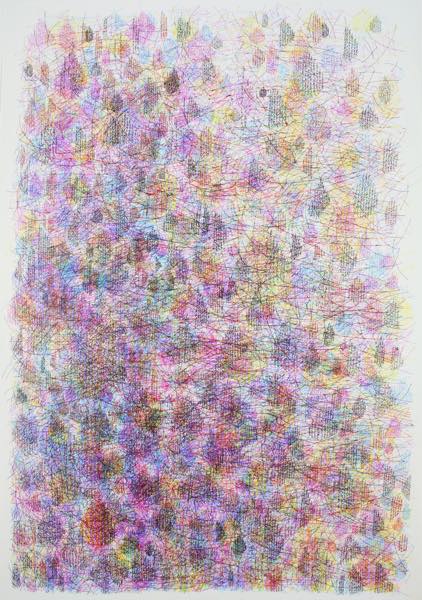

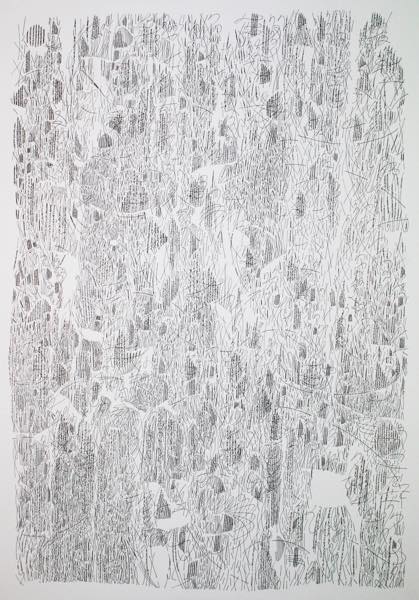

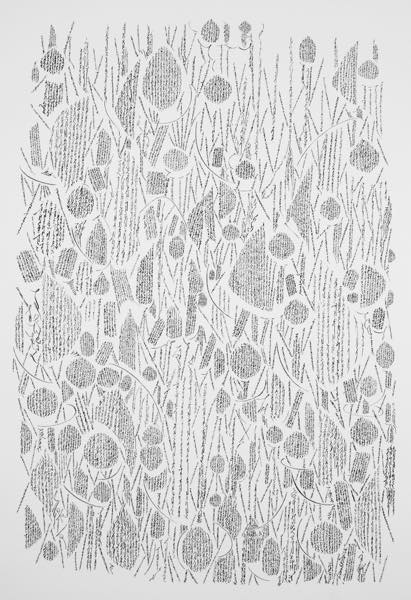

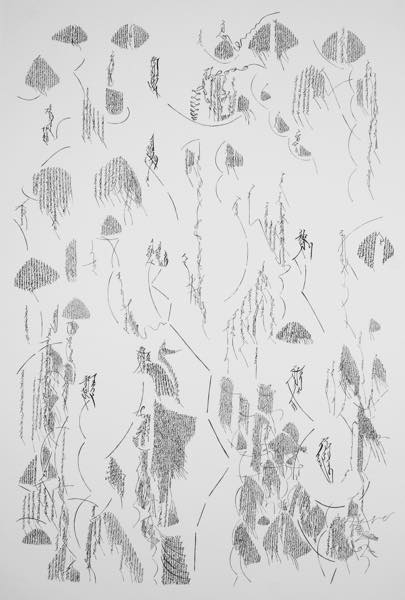

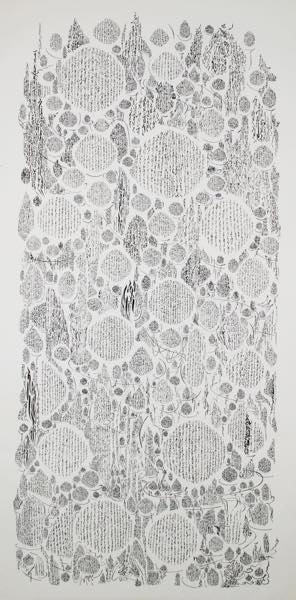

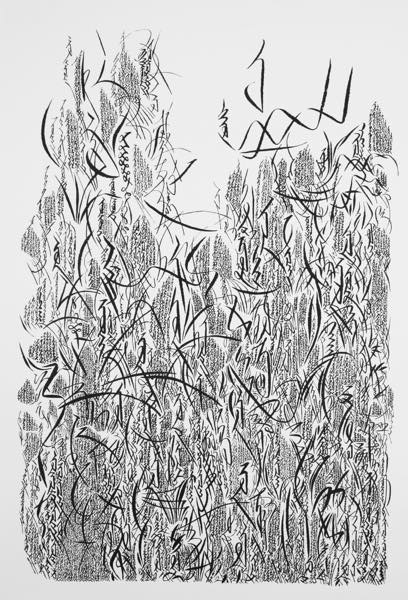

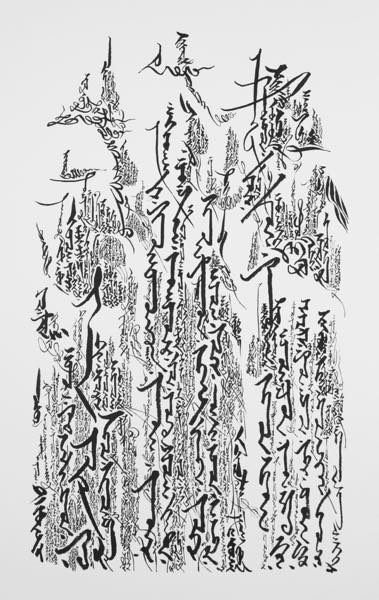

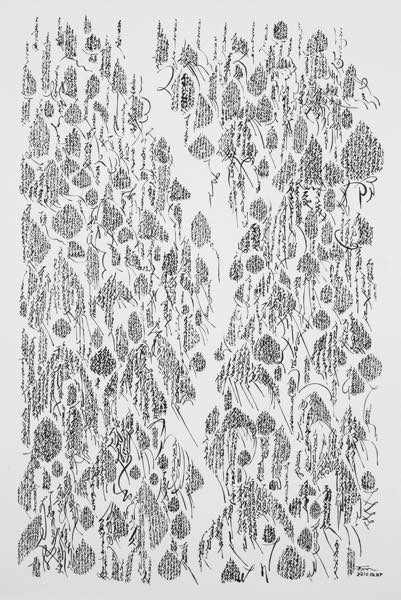

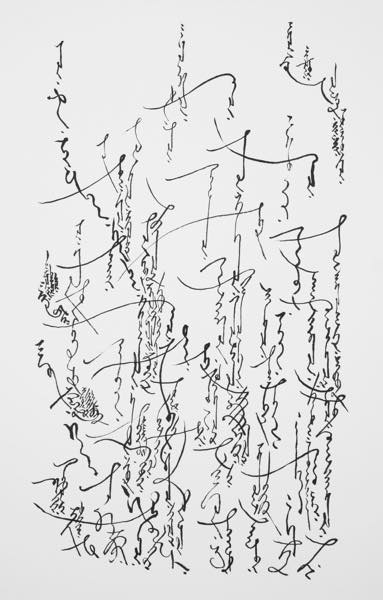

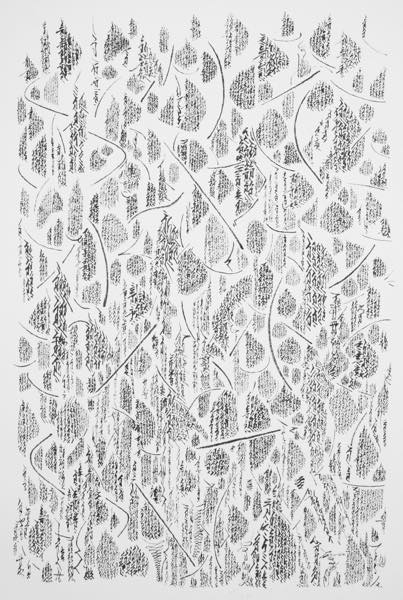

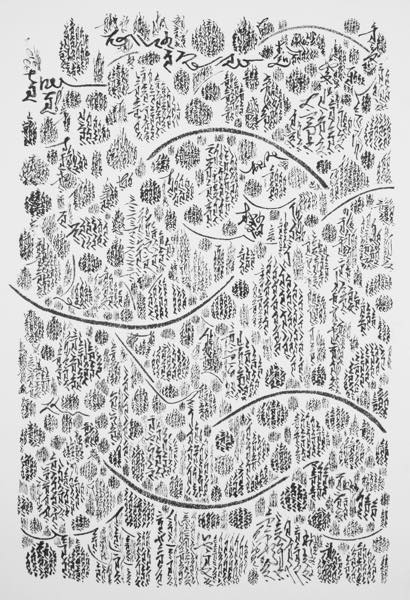

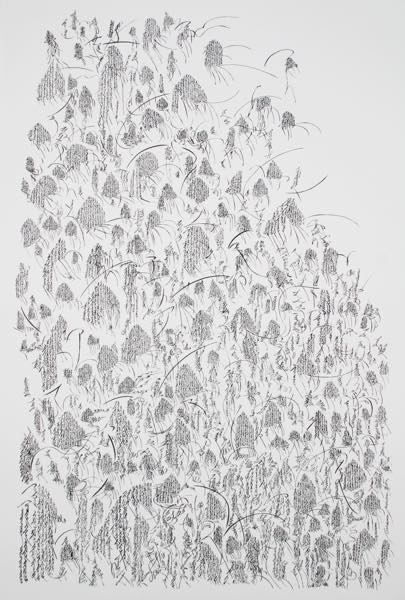

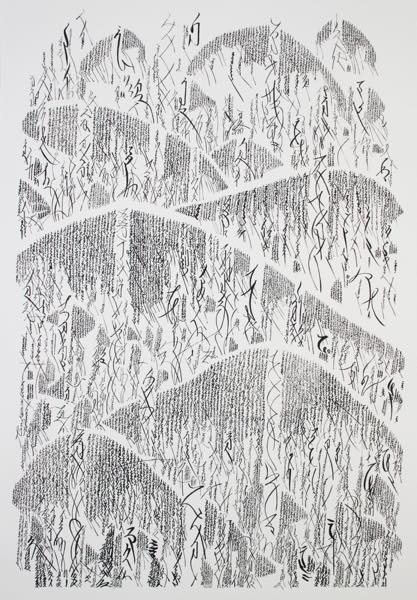

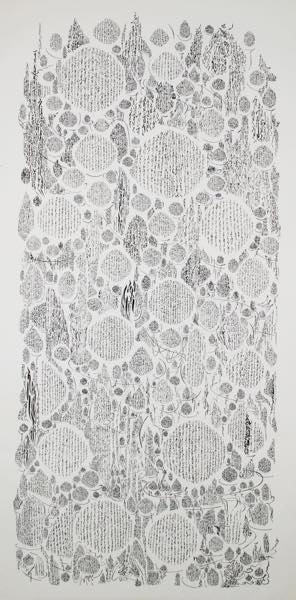

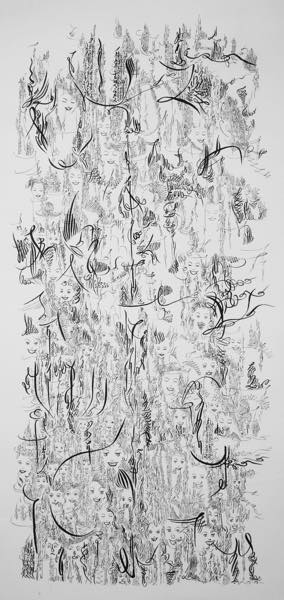

ONLINE GALLERY - TAKASHI MIYAGAWA - AUTOMATIC DRAWINGS

★ 画像にポインタを重ねると拡大します。作品サイズは画像ファイル名に記しています。

★ 作品は販売いたします。画像ファイル名でお問い合わせください。

|

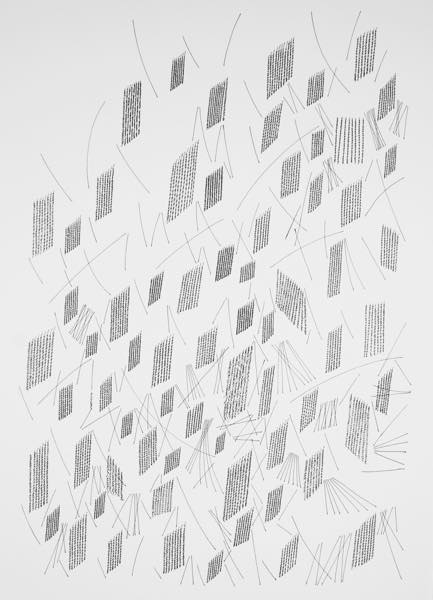

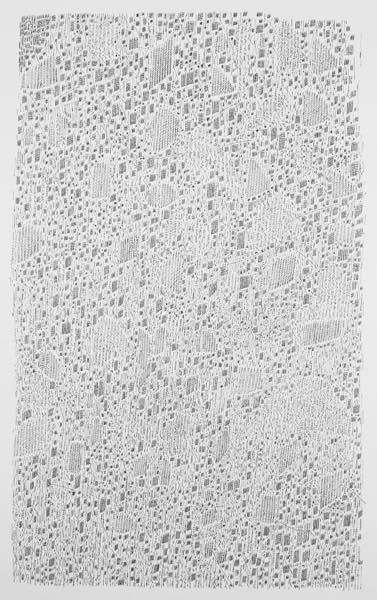

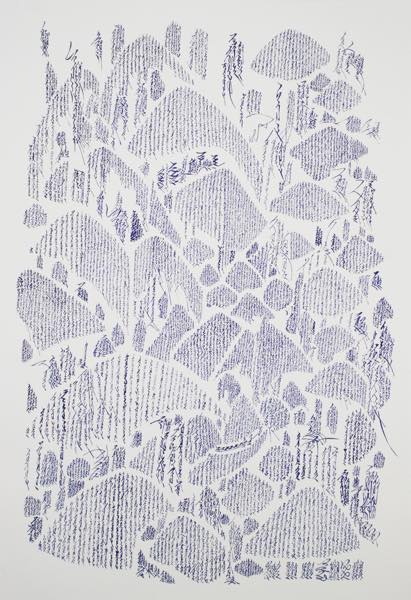

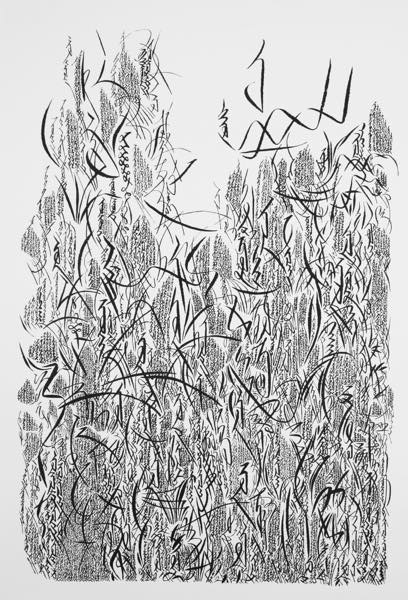

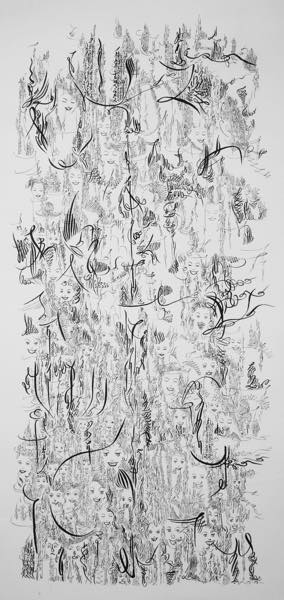

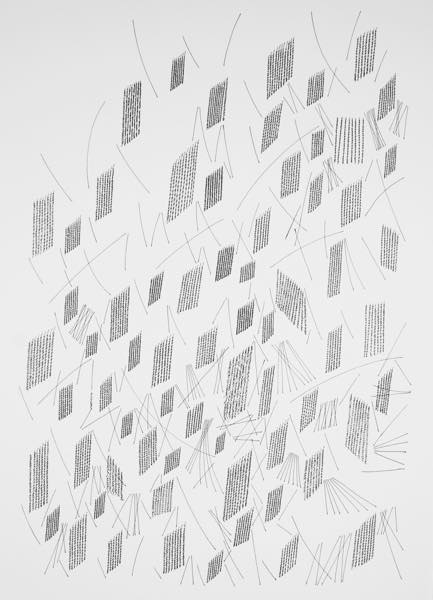

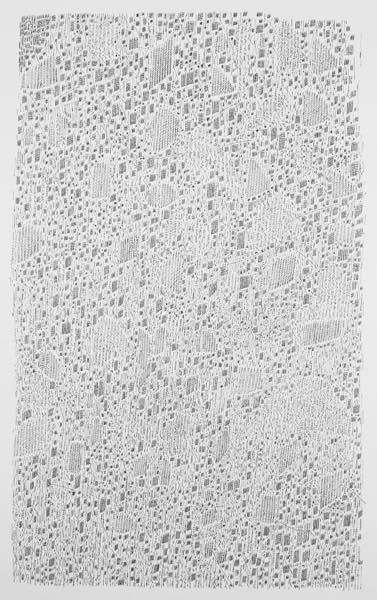

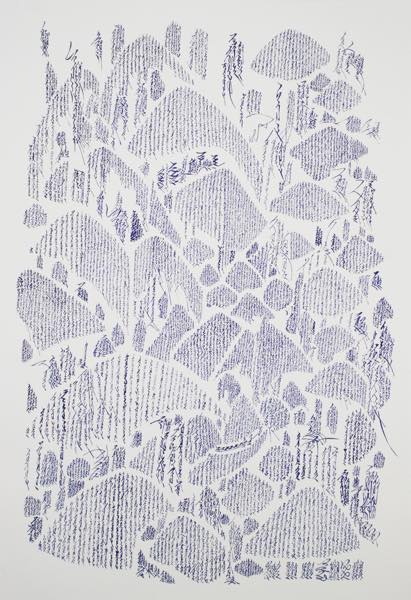

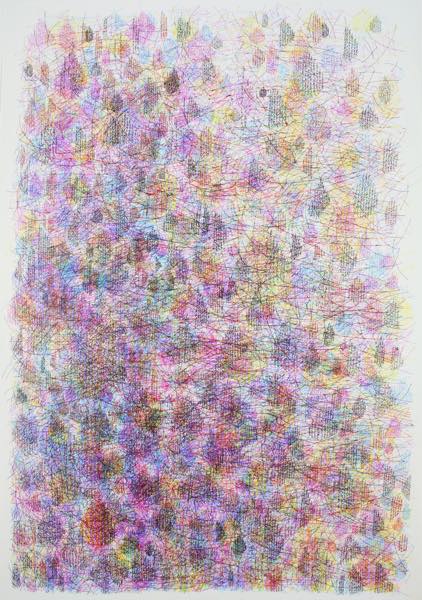

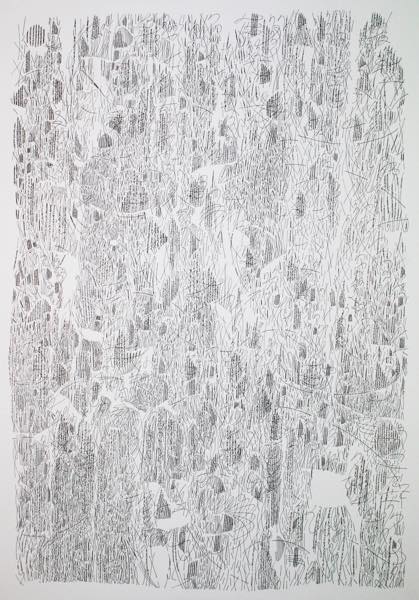

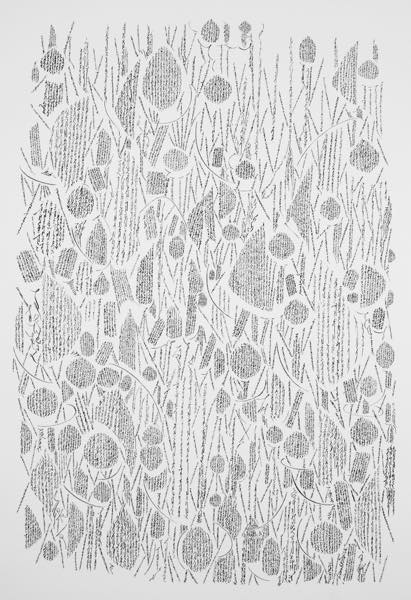

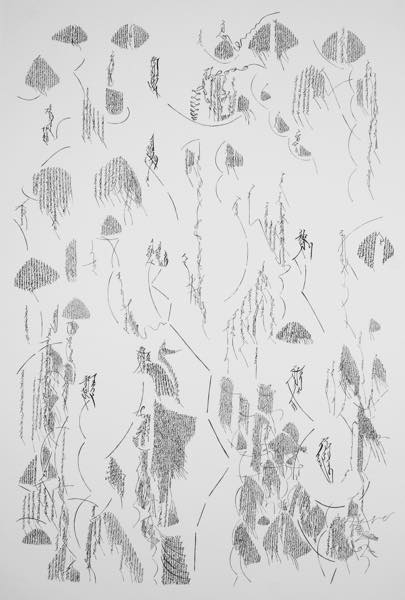

★ WEB特別寄稿 by 神保京子 ⑤ 白い平面の画用紙に書き付けられた無数の線は、水平に向かう2次元の広がりの上を滑らかにすべって、リズミカルなストロークを生み出してゆく。多様なヴァリアントを生み出す各々のラインは音楽の響動をなぞるかのようで、黒い線描の連なりは、少し前のフレーズを微妙にずらしながらリフレインを繰り返し、変奏曲の様相を呈しながら矩形空間を満たしてゆくのだ。見る者は、流麗な線の行方をひたすら眼で追おうとすることで、視覚と脳はこの一定のストロークに絡め取られ、めくるめく循環を繰り返す。見ようとする意志と、それによってさらに強固に引き寄せられてゆく時間の螺旋の内側で、鑑賞者の脳はたゆまぬ線の動きに揺さぶられて心地よく刺激され、徐々に高まってゆく視覚の快楽に支配されてゆく。 人は無意識に線を描くことがある。例えば電話をかけている時、脳は会話に集中しているが、空いている利き手は手持無沙汰に何気なくペンを取り、悪戯書きのように何かを紙に書き付けるという日常的行為だ。抽象的な形態や文字の片鱗のようなものが紙の上に書き付けられてゆくとき、人は確たる意思とは無関係に、見知らぬ他者のように蠢くペン先の動きに身を委ねる。その時手は、半ば当人からは分断されたオブジェのように、即物的にただ脈略なく線を書き連ねてゆく。宮川の作品は、こうした無意識状態の中で紡がれた行為の延長にあり、その洗練を極めた、ひとつの特化されたかたちであると言えるのかもしれない。 占領期の沖縄に生まれ育った宮川には、アイデンティティというもの、日本というものがわからない、という。この「日本的なるもの」を求め、宮川は沖縄返還の年である1972年、高校卒業後に東京へ移り住み、親しんでいたアメリカン・ポップに加え、当時のアンダーグラウンド・カルチャーに洗礼を受けるようになる。それからやがて20年程が経過した頃、突如としてこれらドローイングの制作が開始された。細い線と太い線の混在するラインの表出は、初期の頃には万年筆によって、現在は主に筆ペンによって生み出されているが、そもそもそれらは文章を書くことを目的とする筆記具であった。自由に太さをコントロールできるペン先によって形作られるインクの痕跡は、ヨーロッパ中世の写本にみる字体のようでもある。しかし描かれている文字のような図像はどの国の言語にも属さず、それは国籍なき未知の領域に至るための呪文のようにも見えてくる。 シュルレアリスムを主導したアンドレ・ブルトンは第1次世界大戦終結後、硬直した時代の閉塞感の中で文学や言語に対する行き詰まりを抱え、精神の自由と開放を目指し、フロイトに影響を受けつつ無意識の領域に近づこうとした。シュルレアリスム運動の胎動期において、その重要な手段として試みられたのが 数百万年前のアフリカに誕生したといわれる人類の祖先は、記号や言語といった他者とのコミュニケーションや記録手段を持ち合わせてはいなかった。人類の誕生から今に通じる軌跡のなかで、「有史」の歴史は文字によって連面と記されてきたが、文字の誕生以前を「先史」時代とよぶ地球上の歴史は、つまびらかにされぬ果てしなき謎を孕んでいる。文字とともにある有史時代よりも遥かに長い時を刻んだ先史時代、いわば記録なき時空が歴史の中から欠落してしまうこと、しかしそこには確かに魂を有する我々の祖先が存在していたのだという生命の記憶が、遠い昔の死者たちと宮川とを結び付ける。 宮川の身体から発せられた夥しいラインはどこまでも明晰である一方で、それが何であるかを明言することのできない抽象性を備えている。それは有史以来の時空を飛び越え、言語なくしても受容され得る音の旋律と同様に、いずれの文化圏にも属さぬ汎用性を湛えながら、恐ろしい速さで、限りなき過去の時間へと遡ろうとしている。文字と絵画、日常と非日常、意識と無意識の世界の臨界で、宮川は、選別対象として自らの眼前に立ち上ってくるアメリカと日本、沖縄と東京、太古と現代の間を多次元的感覚の中でダイナミックに往来する。その時、作品のなかに登場する絵画的モティーフである「顔」は、アイデンティティの狭間に揺らぐ創造者の立会人として、過去の様々な時空から到来し、作者自身をしかと見つめているかのようである。 近代化を遂げた神なき時代において、人類は立証できる科学の力に絶大なる信頼を置き、超自然なるものとの直接的な交感から遠ざかり、リモートの距離感からヴァーチャルな世界にリアリティを求めようとしている。宮川の手から生み出されるプリミティヴな造形はその時、太古の人々に向けられた鎮魂と、現代人の覚醒への祈りを込めたセレナーデとして響き渡る。ペン先が細やかな線を描き出そうとすることで小刻みに震える身振りは、シュルレアリスム胎動期における産みの苦しみともいえるエクリチュール・オートマティックの、爆発前夜の痙攣を伴うような、充填されるエネルギーと静寂の中にある。言葉にならぬ言葉のような疎通の手段を探りながら、太古の記憶へ繋がろうとする宮川の手から繰り出される図像は、まさにブルトンによるかの句、「痙攣する美」の一翼を担いながら、見果てぬ太古の世界の極に向かって、呼び掛け続けるのである。 神保京子(じんぼ・きょうこ) 美術評論家。東京都写真美術館学芸員として勤務した後、東京都現代美術館を経て、2011年より東京都庭園美術館学芸員。1999年にはロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート美術館に滞在し、19世紀の写真家、ジュリア・マーガレット・キャメロンの調査を行う。主に写真やシュルレアリスムをテーマに展覧会を企画。美術館で手掛けた展覧会には、「川田喜久治 世界劇場」「シュルレアリスムと写真 痙攣する美」「岡上淑子 フォトコラージュ 沈黙の奇蹟」「奇想のモード 装うことへの狂気、またはシュルレアリスム」等がある。ギャルリー宮脇でのゲストキュレーション企画に「甲斐扶佐義写真展 刹那拾遺──日々のあわいに」(特集パンフレット『螺旋階段』第114号に寄稿)。またギャルリー宮脇の企画展に際して一連のWEB寄稿を執筆している。→ ① < |

|

宮川隆 自動筆記ドローイング ONLINE GALLERY - TAKASHI MIYAGAWA - AUTOMATIC DRAWINGS ★ 画像にポインタを重ねると拡大します。作品サイズは画像ファイル名に記しています。 ★ 作品は販売いたします。画像ファイル名でお問い合わせください。

|